よくあるご質問

ご質問一覧

概要

資格管理

負担割合

保険料

保険料の滞納

給付・保健事業

ご質問詳細

大阪府では、平成19年1月17日に後期高齢者医療広域連合を設立しました。

なお、事務局運営は、構成する市町村からの派遣職員によって行っています。

(1) 75歳以上の方すべて(75歳の誕生日当日から)

(2) 65歳から74歳の方で、申請により一定の障害があると広域連合によって認められた方(認定を受けた日から)

※ (2)について、一旦、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合でも市町村担当窓口に障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かってその申請を撤回することが可能です。

但し、65歳から74歳の方が一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は、お住まいの市町村担当窓口で後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。

【 被用者保険に加入されている方にご注意いただきたいこと 】

- 被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が、後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失等の手続きが必要です。

- 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の方は本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、以降加入する各保険者への資格取得の届出が必要です。

・身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部

・精神障害者保健福祉手帳:1・2級

・療育手帳:A

・国民年金法等における障害年金:1・2級

- 保険料

- 窓口負担

・一般の方は1割負担

・一定以上の所得のある方は2割負担

・現役並み所得者は3割負担

後期高齢者医療制度に加入されない場合

・65歳から69歳の方 3割負担

・70歳から74歳の方 2割負担(現役並み所得者は3割)

令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や転居等により券面に変更が生じた場合は「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証をお持ちの方は現在の保険証の有効期限を過ぎると、マイナンバーカードを提示して受診する方式となりますが、令和8年7月31日までは、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。

マイナンバーカードを保険証として利用することで、引っ越しや負担割合が変更になった際などに、新たな保険証の発行を待たずして医療機関への受診が可能となります。また、医療・薬剤・特定健診情報がマイナポータルを通じて閲覧することができます。

① マイナンバーカードを申請

パソコン・スマートフォンからのオンライン申請や郵便による申請、まちなかの証明写真機から申請が可能です。

② マイナンバーカードを健康保険証として登録

保険証利用には、あらかじめ「利用登録」が必要です。

利用登録は、マイナポータル(※)やセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

詳しくは、下記URLの専用サイトをご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルまでお問合せください。

◎ マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険利用」

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部リンク)

◎ マイナンバー総合フリーダイヤル

・電話 0120−95−0178

・受付時間(年末年始を除く) 平日 9:30〜20:00

土日祝 9:30〜17:30

◎ 聴覚障がい者専用お問い合わせFAX

FAX 0120−601−785

- マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。

子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、

行政機関からのお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトです。

(ただし、暫定的な運用としてマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」の代わりに「資格確認書」を発行しています。「資格情報のお知らせ」は、令和8年7月から交付予定です。)

健康保険証利用に対応する医療機関については以下のサイトに掲載されています。

◎厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)

利用できるか不明な場合はどちらもご持参ください。(限度額認定証をお持ちの方は、保険証と併せて限度額認定証もご持参ください。)

なお、令和6年12月1日で保険証の新規発行が終了しましたが、令和6年12月1日までに発行された保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。ただし、令和6年12月2日以降、転居等で保険証の内容が変わった場合は、元の保険証を使うことはできませんので、マイナ保険証か交付される資格確認書を利用してください。マイナ保険証をお持ちの方は現在の保険証の有効期限を過ぎると、マイナンバーカードを提示して受診する方式となりますが、令和8年7月31日までは、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。

紛失の際は一時利用停止が可能です。マイナンバー総合フリーダイヤル0120−95−0178(24時間365日受付中)へ連絡し、警察署にて遺失届を提出してください。再発行の際は、受理番号を控えていただき、お住まいの市区町村にお手続きをしてください。詳しくはお住いの市区町村のマイナンバー担当窓口やマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。

加えてマイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用しますので、12桁の番号は取り扱いませんし、カードリーダーに写真が保存されることもございませんので、安心してご利用いただけます。

◎デジタル庁

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber

◎厚生労働省

マイナンバーの保険証利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

◎電話でのお問い合わせは

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)

音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい方は「1」を

マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」、つづいて「2」を押してください。

(https://web.hir.myna.go.jp/Accept/checkStatus)

登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。

なお、保険者があなたの保険資格情報をシステムに登録していない等の理由で、利用登録が完了できない場合は、「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示されます。利用登録の申込みを行っても、利用登録処理が完了していない場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。

保険者があなたの資格情報をシステムに登録するためには、マイナンバーや住民票に記載されている漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所を提出いただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。

ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」からご確認できます。

なお、マイナポータル等の反映には、約2カ月ほどかかります。

毎年8月1日に、当該年度(4月〜7月は前年度)の住民税が課税される所得額(課税所得)等を用いて判定します。また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正等により、自己負担割合が変わることがあり、後日、差額の2割もしくは1割相当額の請求、または、還付をさせていただく場合があります。

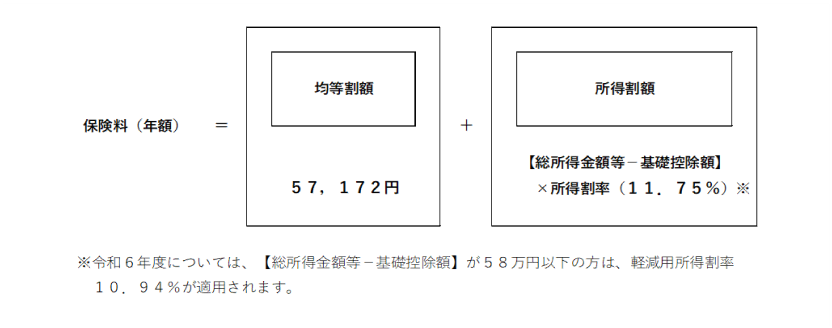

また、保険料率は、都道府県ごとに条例で定められますので、都道府県をまたいで転居される場合は、保険料率が異なるため、それに伴って保険料も変わることになります。

1.所得の少ない方への軽減

均等割額の軽減⇒ 同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額の7割、5割又は2割が軽減されます。

2.被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

公的年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、特別徴収(公的年金から天引き)されます。(※1)

なお、公的年金受給額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が公的年金受給額の1/2(半額)を超える場合は普通徴収となります。この場合は、口座振替や市区町村から送付される納付書等の方法で保険料を納めていただくことになります。(※2)

※1

申請等により、特別徴収から口座振替によるお支払いに変更できる場合があります。手続き方法等はお住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。

※2 国民健康保険料(税)の振替口座は引き継がれません。改めて口座振替の手続きが必要です。ご利用の際は、お住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。

- 滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。

- 理由もなく長期間の滞納が続くと、保険給付が差し止められ、また、医療機関を受診する際に、いったん全額自己負担(10割)となる場合があります。

保険料の納付が困難なときは、お早めに市区町村担当窓口に相談してください。

その他の給付として、葬祭費を被保険者の葬祭を行った方に対して支給します。